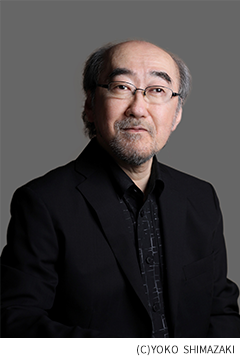

徳永二男(音楽監督・ヴァイオリン)Tsugio Tokunaga (Music Director, Violin)

人気、実力ともに日本を代表する音楽家。

2024年4月から広島交響楽団ミュージック・アドバイザーに就任する。

ヴァイオリニストの父茂および鷲見三郎氏に師事。桐朋学園にて齋藤秀雄氏に師事。1966年、当時日本楽壇史上最年少のコンサートマスターとして東京交響楽団に入団。68年、文化庁在外派遣研修生としてベルリンへ留学、ミシェル・シュヴァルベ氏に師事。76年、NHK交響楽団のコンサートマスターに就任。長年、ソロ・コンサートマスターの重責を担う。N響在籍時代より欧米から招かれる。とりわけケルンでの現代音楽祭、ベルリンの日独センター柿落とし公演でのサヴァリッシュ氏との室内楽コンサート、ニューヨークのカーネギーホールでの室内楽コンサートは絶賛を博した。94年にN響を退団し、ソロ、室内楽に専念。92年より鎌倉芸術館ゾリステンを主宰し、95年から2013年までJTアートホール室内楽シリーズの音楽監督を、96年からは宮崎国際音楽祭の総合プロデューサーを経て2011年からは音楽監督を務めるなど、日本音楽界の中心的立場を確固たるものとしている。

ソリストとしては、モントリオール交響楽団やイギリス室内管弦楽団、ウィーン室内管弦楽団など国内外のオーケストラからたびたび招かれている。08年から毎年東京でリサイタルを行うほか、トーク・コンサート、タンゴ・コンサートなど、幅広い演奏会を全国で行っている。16年には、楽壇生活50周年を迎え、文化庁長官表彰を受ける。20年に仲道郁代氏と行ったベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会は大きな注目を集めた。

多忙な演奏活動の一方、後進の指導にも取り組み、弟子の多くが国内外で活躍している。15年のティボール・ヴァルガ・シオン国際ヴァイオリンコンクールの審査員も務めた。楽壇生活55周年を迎えた21年には、多数の弟子や演奏家が世界中から集い記念演奏会を行った。

近年は指揮者としても活動。18年、クレーメル氏をソリストに迎え、クレメラータ・バルチカと広響の合同オーケストラを指揮して好評を博す。

CDは、ブラームスのヴァイオリン・ソナタ全集、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全集や、パガニーニのカプリースなどリリース多数。

ライナー・キュッヒル (ヴァイオリン)Rainer Küchl (Violin)

オーストリア、ワイドホーフェン・アン・デア・イプス市生まれ。11歳よりヴァイオリンを始める。1964年、ウィ-ン国立音楽アカデミーに入学し、フランツ・サモヒル教授に師事。1967年よりソロ活動を開始。ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団をはじめ、ウィーン交響楽団、ドレスデン国立歌劇場管弦楽団、NHK交響楽団等のオーケストラ、並びに指揮者ではアバド、ベーム、バーンスタインらと共演。同時に数々のリサイタルや録音を行う。1971年、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ウィーン国立歌劇場管弦楽団のコンサートマスターに就任。1972年ホーフブルグカペレのコンサートマスターに就任。1982年、ウィーン国立音楽アカデミー(現ウィーン国立音楽大学)教授に就任。1985年、ザルツブルグ州知事より金功労勲章受章。1988年、オーストリア共和国より学術、芸術に対するオーストリア名誉十字勲章受章。1994年、オーストリア共和国に対する功績として共和国より大名誉勲章を受章。2001年、ウィーン・フィル創設以来、現役のコンサートマスターとしては初めてウィーン国立歌劇場の名誉会員に選ばれる。2010年11月、日本政府より旭日中綬章を受章。2016年8月31日をもって45年間務めたウィーン・フィルハーモニー管弦楽団およびウィーン国立歌劇場管弦楽団のコンサートマスターを退任。ウィーン国立音楽大学正教授。現在、キュッヒル・クァルテット、ウィーン・リングアンサンブルリーダー。その他、ソロ活動、審査員などを務める。 オフィシャルホームページ www.rainerkuechl.com

ミッシャ・マイスキー(チェロ)Mischa Maisky (Cello)

ラトヴィア共和国リーガ生まれ。ロシアで学び、のちにイスラエルに移住。ロストロポーヴィチとピアティゴルスキー両巨匠に師事した、世界でただ一人のチェリスト。 以後、ロンドン、パリ、ベルリン、ウィーン、ニューヨーク、東京をはじめ世界の主要コンサートホールで演奏活動を展開、熱狂的な支持を受け続けている。これまでにバーンスタイン、デュトワ、ジュリーニ、マゼール、メータ、ムーティ、バレンボイムといった名指揮者たち、さらにアルゲリッチ、キーシン、ランラン、P.ゼルキン、クレーメル、バシュメット、レーピン、ヴェンゲーロフほか世界のトップ・アーティストらと共演している。 マイスキーは、自らを「世界人」と位置づける。「イタリア製のチェロにオーストリアとドイツ製の弦を張り、フランスとドイツの弓で弾いています。六人の子供たちは4つの異なる国で生まれています。日本とアメリカの車を運転し、スイスの時計をはめて、インドのネックレスをしています。そして人々がクラシック音楽を評価し楽しんでくれるところではどこでも、そこで家にいるようにくつろぐことができます。」 30年以上におよびドイツ・グラモフォンの専属アーティストとして、35タイトル以上のアルバムを録音し世界各地で高い評価を獲得。日本のレコード・アカデミー賞を5回、エコー・ドイツ・シャルプラッテン賞を3回、パリのディスク・グランプリ賞など受賞、グラミー賞にもノミネートされている。2021年には、ドイツ・グラモフォンから40枚のCD録音全集を発売している。 真の国際的アーティストであり数多くの受賞歴を誇る。 近年だけでも、2018年イスタンブール国際音楽祭ライフタイム・アチーヴメント賞、2019年ロンドン王立音楽アカデミーの名誉会員、2021年、ローマ・サンタ・チェチーリア音楽アカデミーの名誉会員に選ばれている。 使用楽器は、1973年にニューヨークのカーネギーホールにデビューした後に篤志家から贈られた1720年製のモンタニャーナ。 1986年に初来日。来日回数は優に50回を超えている。

サーシャ・マイスキー (ヴァイオリン)Sascha Maisky (Violin)

1989年ベルギーのブリュッセルに生まれ、3歳でヴァイオリンを始める。97年熱帯森林保護団体のガラ・コンサートでカーネギーホールにデビュー、ヴェンゲーロフ、ムローヴァ、アルゲリッチらと共演。12歳でロンドンのパーセル音楽学校に入学。ソリスト、室内楽奏者として、これまでにクィーン・エリザベス・ホール、ウィグモア・ホール、バッキンガム宮殿、ベルリン・フィルハーモニー、ウイーン・ムジークフェライン、チューリッヒ・トーンハレなどの各地を代表するホール、さらにヴェルビエやルガーノ等の音楽祭で、アルゲリッチ、ヤンセン、バシュメット等との共演や、父のミッシャ、姉のリリーとのトリオで演奏を続けている。これまでI.オイストラフ、ラクリン、ヴェンゲーロフ、F.アンドリエフスキ、I.ラシュコフスキー、V.グルズマン、E.グラッハ、N.Y.キム、シトコヴェツキーらの薫陶を受ける。パーセル音楽学校を卒業後は、ウィーンでボリス・クシュニールに師事した。

リリー・マイスキー(ピアノ)Lily Maisky (Piano)

パリに生まれ、すぐにブリュッセルに移る。4歳でリル・ティエンポの元でピアノを始め、2001年から05年までパーセル音楽学校に学び、更にそこではジャズピアノについても学ぶ。アルゲリッチ、バシキーロフ、カリクシュタイン、ギリーロフ、マルグリスらのマスタークラスや指導を受ける。カーネギーホールの熱帯森林保護団体チャリティ・ガラ・コンサートでデビュー。 オーケストラとの共演、ソロ・室内楽双方で、ヨーロッパ各地のみならず、アジア各国、北米、南米などその活動は世界中に及ぶ。ヴェルビエ、フィレンツェ五月祭、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン、ルガーノ、エディンバラ、北京ピアノ、フランツ・リスト、モンペリエ、グシュタード、宮崎国際等の音楽祭に参加。またロイヤル・フェスティヴァル・ホール、ウィーン・ムジークフェライン、ベルリン・フィルハーモニー、モスクワ音楽院をはじめ各国の主要ホールに出演。 室内楽では2005年以降父ミッシャと共演を重ねるほか、ラクリン、ヤンセン、カプソン、ヴァルダイらと共演を続け、オーケストラとは、スラトキン、ザンデルリンク、ヴェロネージ、広上淳一等の指揮で共演している。 リリー・マイスキーはスタインウェイアーティストであり、伝説的なピアニストであるミケランジェリが最後に使用していたピアノを所有している。

三浦文彰(ヴァイオリン)Fumiaki Miura (Violin)

2009年世界最難関と言われるハノーファー国際コンクールにおいて、史上最年少の16歳で優勝。国際的に一躍脚光を浴びた。これまでロサンゼルス・フィル、ロイヤル・フィル、ロイヤル・リヴァプール・フィル、マリインスキー劇場管、チャイコフスキーシンフォニーオーケストラ、ベルリン・ドイツ響、NDRエルプ・フィル、ハノーファーNDRフィル、フランクフルト放送響、シュトゥットガルト放送響、ケルン放送響、BBCスコティッシュ管、エーテボリ響などと共演。共演した指揮者には、ドゥダメル、ゲルギエフ、フェドセーエフ、ズーカーマン、ロウヴァリ、ティチアーティ、オロスコ=エストラーダ、フルシャ、ドゥネーブ、ワシリー・ペトレンコ、カンブルランなどが挙げられる。 サンクトペテルブルクの白夜祭、宮崎国際音楽祭、シュレスヴィヒ=ホルシュタイン音楽祭、マントン音楽祭、メニューイン・フェスティバルなどの国際音楽祭にもたびたび招かれる。リサイタルでは、ルーブルでのパリ・デビュー、ウィグモアホールでのロンドン・デビューを果たす。国内では、大河ドラマ「真田丸」テーマ音楽を演奏したことやTBS「情熱大陸」への出演も大きな話題となった。 18年からスタートしたサントリーホールARKクラシックスではアーティスティック・リーダーに就任。ロンドンの名門ロイヤル・フィルのアーティスト・イン・レジデンスも務める。22/23シーズンは、バルセロナ響、ウィーン室内管などと共演し、ピリスとのデュオリサイタルも行う。また、ウィーン、パリではリサイタルを行い絶賛を博す。スペインのアリカンテ響には、指揮者として登場した。24年にはデビュー15周年を迎え、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会とレコーディングを予定している。

CDはエイベックス・クラシックスよりリリース。09年度第20回出光音楽賞受賞。22年「Forbes」Asiaにおいて「30 under 30(世界を変える30歳未満の30人)」に選出される。すでに19年には「Forbes」Japanにおいても30 under 30に選ばれている。

使用楽器は株式会社クリスコ(志村晶代表取締役)から貸与された1732年製グァルネリ・デル・ジェス「カストン」。

広上淳一(指揮)Junichi Hirokami (Conductor)

東京生まれ。尾高惇忠にピアノと作曲を師事、音楽、音楽をすることを学ぶ。東京音楽大学指揮科卒業。1984年、26歳で「第1回キリル・コンドラシン国際青年指揮者コンクール」に優勝。以来、フランス国立管、ベルリン放送響、コンセルトヘボウ管、モントリオール響、イスラエル・フィル、ロンドン響、ウィーン響などメジャー・オーケストラへの客演を展開。これまでノールショピング響、リンブルク響、ロイヤル・リヴァプール・フィルのポストを歴任、このうちノールショピング響とは94年に来日公演を実現、さらに米国ではコロンバス響音楽監督を務めヨーヨー・マ、五嶋みどりをはじめ素晴らしいソリストたちとともに数々の名演を残した。

近年では、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管、ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディ響、スイス・イタリア管、モンテカルロ・フィル、バルセロナ響、ビルバオ響、ポーランド国立放送響、スロヴェニア・フィル、サンクトペテルブルク・フィル、チャイコフスキー・シンフォニー・オーケストラ、ラトビア国立響、ボルティモア響、シンシナティ響、ヴァンクーヴァー響、サンパウロ響、ニュージーランド響等へ客演。国内では全国各地のオーケストラはもとより、サイトウ・キネン・オーケストラ、水戸室内管弦楽団にもたびたび招かれ絶賛を博している。オペラの分野でもシドニー歌劇場へのデビュー以来、数々のプロダクションを指揮。

2008年4月より京都市交響楽団常任指揮者を経て2014年4月より常任指揮者兼ミュージック・アドヴァイザー、常任指揮者として13シーズン目の2020年4月より2022年3月まで京都市交響楽団第13代常任指揮者兼芸術顧問を務めた。2015年には同団とともにサントリー音楽賞を受賞。現在、オーケストラ・アンサンブル金沢アーティスティック・リーダー、日本フィルハーモニー交響楽団 フレンド・オブ・JPO(芸術顧問)、札幌交響楽団友情指揮者、京都市交響楽団 広上淳一。また、東京音楽大学指揮科教授として教育活動にも情熱を注いでいる。

北國新聞でエッセー「さすらいマエストロの独り言」を連載中。TBS日曜劇場「さよならマエストロ」では音楽監修を務めた。

野平一郎(ピアノ)Ichiro Nodaira (Piano)

東京藝術大学、同大学院修士課程作曲科を修了後、フランス政府給費留学生としてパリ国立高等音楽院に学ぶ。作曲・ピアノ・指揮・プロデュース・教育など多方面にわたる活動をおこなう。ピアニストとしては内外のオーケストラにソリストとして出演する一方、多くの内外の名手たちと共演し、室内楽奏者としても活躍。古典から現代までそのレパートリーは幅広い。マヌリやベンジャミン、松平頼則等の作品を世界初演、またリゲティ、武満 徹作品他の日本初演を行なう。近年はコンチェルトの弾き振りや、自作自演を含めた指揮活動も多い。100枚をこすCDをリリースし、その中にはベートーヴェンやモーツァルトのピアノ・ソナタ全集、武満 徹や湯浅譲二のピアノ作品全集、間宮芳生のオペラ「ニホンザル・スキトオリメ」、自作、演劇的組歌曲「悲歌集」などが含まれている。150曲に及ぶ作品の中には、フランス文化庁、アンサンブル・アンテルコンタンポラン、IRCAM、国立劇場からの委嘱作品があり、近作では「祝典序曲」(ケント・ナガノ/モントリオール響)、『触知できない領域~チェロとピアノのための~』(チェロ:堤剛)、『管弦楽のための「時の歪み」』(杉山洋一/東京都響)、室内オペラ「亡命」(サントリーホール)、NHK交響楽団との3回に亘る新作発表のプロジェクト「シズオカ・トリロジーⅠ“記憶と対話”」「同Ⅱ“終わりなき旅”」「同Ⅲ “瞬間と永遠の歌”」(野平一郎指揮/NHK交響楽団 静岡グランシップ)など、いずれの作品も圧倒的な成功を収めた。第13回中島健蔵音楽賞(1995)、第44回、第61回尾高賞、芸術選奨文部大臣新人賞、第11回京都音楽賞実践部門賞(1996)、第35回サントリー音楽賞(2004)、第55回芸術選奨文部科学大臣賞(2005)、日本芸術院賞(2018)、第52回ENEOS音楽賞洋楽部門本賞(2022)を受賞。芥川也寸志メモリアル・オーケストラ・ニッポニカのミュージカル・アドヴァイザーとして佐川吉男音楽賞(2019)、また同オーケストラを指揮した「第38回演奏会 松村禎三交響作品展」が、第21回佐治敬三賞(2021)を受賞。2012年春、紫綬褒章を受章。現在、静岡音楽館AOI芸術監督、東京文化会館音楽監督。仙台国際音楽コンクールピアノ部門審査委員長。モナコ・ピエール皇太子財団音楽評議員。日本芸術院会員。東京藝術大学名誉教授、東京音楽大学学長。

亀井聖矢(ピアノ)Masaya Kamei (Piano)

2022年、ロン=ティボー国際音楽コンクールにて第1位を受賞。併せて「聴衆賞」「評論家賞」の2つの特別賞を受賞。

2001年生まれ。4歳よりピアノを始める。2019年、第88回日本音楽コンクールピアノ部門第1位、及び聴衆賞受賞。同年、第43回ピティナ・ピアノコンペティション特級グランプリ、及び聴衆賞受賞。2022年、マリア・カナルス国際ピアノコンクール第3位受賞。ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールセミファイナリスト。

ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団、NHK交響楽団、読売日本交響楽団、東京交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、オーケストラ・アンサンブル金沢、大阪交響楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団、京都市交響楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、札幌交響楽団などと共演。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」「日曜日の初耳学」「題名のない音楽会」などメディア出演も多数。

愛知県立明和高等学校音楽科を経て、飛び入学特待生として桐朋学園大学に入学し、2023年3月に同大学を首席で卒業。2023年には、文化庁長官表彰(国際芸術部門)、出光音楽賞、岐阜県芸術文化奨励賞、愛知県芸術文化選奨文化新人賞を受賞。2021~2022年度公益財団法人ロームミュージックファンデーション奨学生。第51回公益財団法人江副記念リクルート財団奨学生。2023年度江崎スカラシップ奨学生。現在、カールスルーエ音楽大学、桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコースに在籍中。これまでに、青木真由子、杉浦日出夫、上野久子、岡本美智子、長谷正一、児玉桃の各氏に師事。作曲を鈴木輝昭氏に師事。

三浦一馬(バンドネオン)Kazuma Miura (Bandoneon)

10歳よりバンドネオンを始める。 2006年に別府アルゲリッチ音楽祭にてバンドネオンの世界的権威ネストル・マルコーニと出会い、その後自作CDの売上で渡航費を捻出してアルゼンチンに渡り、現在に至るまで師事。 2008年10月、イタリアのカステルフィダルドで開催された第33回国際ピアソラ・コンクールで日本人初、史上最年少で準優勝を果たす。 2011年5月には別府アルゲリッチ音楽祭に出演し、マルタ・アルゲリッチやユーリー・バシュメットら世界的名手と共演し、大きな話題と絶賛を呼んだ。 2014年度出光音楽賞受賞。既成の概念にとらわれない意欲的な取り組みや、バンドネオンの可能性を追求する真摯かつ精力的な活動ぶりが2010年9月NHK「トップランナー」に取り上げられる。 2016年はデビュー10周年を迎え、7月には大阪フィルハーモニー交響楽団第500回定期演奏会でバカロフの「ミサ・タンゴ」のソリストに抜擢され好評を博す。 2017年、ドイツにてドグマ・チェンバーオーケストラとマルコーニ作曲の「カーメラタンゴス」で共演。また自らが率いる室内オーケストラ「東京グランド・ソロイスツ」を新たに結成し、さらなる活動の場を拡げている。 2021年、ピアソラ生誕100年に合わせて、東京グランド・ソロイスツとしての初音源「ブエノスアイレス午前零時」をリリース、同時にピアソライヤーを記念した全国ツアー公演の開催。 2022年12月にピアソライヤーの最後飾る新譜「三浦一馬五重奏団『ピアソラ スタンダード&ビヨンド』」を発売。 また、NHK大河ドラマ「青天を衝け」の大河紀行音楽演奏を担当するなど若手実力派バンドネオン奏者として各方面から注目されている。 使用楽器は、恩師ネストル・マルコーニより譲り受けた銘器、Alfred Arnold。

新妻聖子(ミュージカル女優・歌手)Seiko Niizuma (Musical Actress・Singer)

上智大学法学部在学中の2002年、TBS「王様のブランチ」でタレント活動開始。

2003年、5000倍のオーディションを勝ち抜き、初舞台でミュージカル『レ・ミゼラブル』エポニーヌ役を演じる。続くミュージカル「ミス・サイゴン」ではヒロインのキム役を演じ、豊かな声量と表現力で来日した海外スタッフからも絶賛された。

第31回菊田一夫演劇賞、第61回文化庁芸術祭演劇部門新人賞、第7回岩谷時子賞奨励賞を受賞。2010・11年と2年連続でミュージカル誌が選ぶ女優部門第1位を獲得。 EX「関ジャニ∞のTheモーツァルト音楽王No.1決定戦」6連覇を達成。数々の舞台でヒロインを務めミュージカル界屈指の歌姫として第一線で活躍し、近年ドラマやバラエティ、歌番組等にも多数出演。

2月18日からは東急シアターオーブを皮切りにミュージカル『ボディガード』に出演中。

舞の海秀平(元力士・大相撲解説者)Syuhei Mainoumi (Former sumo wrestler)

青森県西津軽郡鰺ヶ沢出身 日本大学 経済学部出身

1990年 5月 出羽海部屋入門。同月、初土俵(幕下付出し)

1991年 3月 新十両(四股名:舞の海)

1991年 9月 新入幕

1999年11月 引退

1968年2月17日生まれ。日大相撲部にて活躍。

山形県の高校教師の内定が決まっていたにもかかわらず、周囲の反対を押し切って、夢であった大相撲入りを決意。新弟子検査基準(当時)の身長に足りなかったため、頭にシリコンを入れて新弟子検査に合格。角界最小の身体ながら、「猫だまし」、「八艘飛び」などファンを驚かせる数々の技をくりだし、“技のデパート”の異名をとる。1999年11月の引退までに、技能賞を5回受賞。

現在は、NHK大相撲解説者などをつとめるほか、テレビ・ラジオなど幅広く活躍中。

生まれ故郷の青森県鰺ヶ沢町の「ふるさと大使」

2011年より近畿大学経営学部客員教授に就任。

■現役時代の戦績

◈ 技能賞受賞 5回

◈ 生涯戦歴 385勝418敗27休

◈ 幕内戦歴 241勝287敗12休

◈ 最高位 小結

◈ 得意技 左四つ・下手投げ

■著書

・『己も国も自信を持たなきゃ!』(WAC)※江本孟紀氏共著 2021年7月発売

・『大相撲で解く「和」と「武」の国・日本』( KKベストセラーズ) 2017年7月発売

・『テレビでは言えない大相撲観戦の極意』(ポプラ社)2016年12月発売

・舞の海秀平と学ぶ『知れば知るほど大相撲』(徳間書店)2016年7月31日発売 ※監修

・『はじめての大相撲』 (岩崎書店)

磯野貴理子(俳優・タレント)Kiriko Isono (Actress・Celebrity)

1964年2月1日生まれ。三重県出身。87年にお笑いアイドルグループ「チャイルズ」の一員として活動開始。

解散後は タレント、女優として活動。NHK連続テレビ小説には「走らんか!」(95)、「あぐり」(97)に出演。

現在は、CX 「はやく起きた朝は…」、「ホンマでっか!? TV」、NTV「行列のできる相談所」にレギュラー出演中。

CX「はやく起きた朝は…」は30年目を迎えた。

趣味は、野鳥観察(日本野鳥の会会員)・相撲観戦・将棋観戦・野球観戦(ヤクルトファン)・乗馬・韓国語・トルコ語

特技は、中国語検定 HSK【中国政府認定資格】2級・書道七段・珠算1級

賀来千香子(俳優)Chikako Kaku (Actress)

東京都出身。

女子美術短期大学在学中より、

雑誌『JJ』のモデルとして芸能活動を始める。

1982年『白き牡丹に』で女優デビュー。

以後、『男女7人夏物語』『七人の女弁護士』『ずっとあなたが好きだった』『誰にも言えない』『ヤメ検の女』シリーズ主演、『女取調官』シリーズ主演など多数出演。

舞台『細雪』(帝国劇場・他)『しあわせの雨傘』(銀座 博品館劇場)『にんげん日記』(紀伊國屋ホール)『吾輩は漱石である』(紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA)

など、舞台にも多数出演。

現在、『あしたも晴れ!人生レシピ』(NHK Eテレ 毎週金曜20時)ではMCを務め、『あなたの知らない京都旅〜1200年の物語〜』(BS朝日 毎週木曜21時)にレギュラー旅人として出演中。

映画『おしゃべりな写真館』(藤嘉行監督)2024年公開予定。

弘中綾香(アナウンサー)Ayaka Hironaka (Announcer)

1991年神奈川県生まれ。慶応義塾大学法学部政治学科卒業。テレビ朝日アナウンサー。2013年にテレビ朝日に入社。同年10月より2018年まで「ミュージックステーション」を担当し、「ミュージックステーションウルトラFES」では10時間生放送を経験。これまで「激レアさんを連れてきた。」「あざとくて何が悪いの?」「隣のブラボー様!」など人気番組に出演し、オリコン調べ「好きな女性アナウンサーランキング」で5年連続1位を獲得して、5連覇が条件となる”殿堂入り”を達成した。自局の番組出演に限らず、雑誌でのエッセイの連載や他メディア出演など、アナウンサーの枠を超えジャンルレスに活躍するほか、2022年9月にKADOKAWAから自身の幼少期や学生時代のエピソードを綴った初エッセイ「アンクールな人生」を出版。昨年、第一児を出産し、現在育休中。

宮崎国際音楽祭管弦楽団ほか

ヴァイオリン

- 会田莉凡

- 礒絵里子

- 宇根京子

- 漆原朝子

- 漆原啓子

- 扇谷泰朋

- 大林修子

- 小川恭子

- 川田知子

- 小谷泉

- 小林美樹

- 小森谷巧

- 佐份利恭子

- 篠原悠那

- 白井圭

- 鈴木加寿美

- 髙橋和貴

- 坪井夏美

- 徳永希和子

- 直江智沙子

- 中島麻

- 長原幸太

- 福田ひろみ

- 藤原浜雄

- 松浦奈々

- 松本蘭

- 三浦章宏

ヴィオラ

- 安藤裕子

- 安保惠麻

- 池田美代子

- 川﨑雅夫

- 篠﨑友美

- 鈴木康浩

- 鈴村大樹

- 須田祥子

- 田中茜

- 田原綾子

- 飛澤浩人

- 中恵菜

- 山本周

- 横溝耕一

チェロ

- 荒庸子

- 上村文乃

- 黒川実咲

- 辻󠄀本玲

- 富岡廉太郎

- 朴賢娥

- 古川展生

- 毛利伯郎

- 山本裕康

コントラバス

- 赤池光治

- 片岡夢児

- 小坪直央

- 小室昌広

- 佐野央子

- 永島義男

- 藤井将矢

フルート

- 高木綾子

- 戸髙美穂

- ほか

オーボエ

- 古部賢一

- ほか

コールアングレ

- 浦丈彦

クラリネット

- 澤村康恵

- 三界秀実

- 吉本拓

ファゴット

- 吉田將

- ほか

ホルン

- 木村睦美

- 西條貴人

- 庄司雄大

- 鈴木優

- 野見山和子

トランペット

- 杉本正毅

- 高橋敦

- 田中敏雄

- 中山隆崇

トロンボーン

- 小田桐寛之

- ほか

テューバ

- 荻野晋

パーカッション

- 百瀬和紀

- 目黒一則

ハープ

- 津野田圭

ギター

- 大坪純平

ピアノ

- 上柴はじめ

- 髙木竜馬

- 長尾洋史

- 中島剛

- 林絵里

メゾソプラノ

- 佐藤寛子

テノール

- 清水徹太郎

司会

- 薗田潤子

- 竹平晃子